Scheinwerfer-Relaisumbau mit Lampenkontrollgerät (LKG) Lichtupdate

Originalautor: Oliver Wischerath · historischer Technikbeitrag aus dem Audi 100-online-Archiv.

Ausgangslage: schwaches Licht und überlasteter Lenkstockschalter

Beim Audi 100/200 Typ 44 werden die Hauptscheinwerfer (Abblendlicht) ab Werk direkt über den Lenkstockschalter geschaltet. Im Betrieb fließen dort dauerhaft rund 10 A über einen relativ kleinen Kontakt. Das führt über die Jahre zu:

- Kontaktverschleiß bzw. Ausfall des Lenkstockschalters,

- deutlichen Spannungsabfällen von 1,5–2 V am Schalter,

- nur noch ca. 11–12 V an der H4-Lampe statt ~13,5 V,

- entsprechend trüber und schlechter Lichtausbeute.

Typische Fehlreaktion: Es werden „zur Kompensation“ illegale 100/80 W-H4-Lampen eingebaut. Das ist gleich mehrfach Unsinn:

- Die Betriebserlaubnis erlischt.

- Die Reflektoren überhitzen und verbrennen – teurer Totalschaden der Scheinwerfer.

- Die Belastung des Lenkstockschalters steigt massiv und kann bis zum „Abrauchen“ des Schalters führen.

Sauberer Ansatz ist daher der Umbau auf Relaisbetrieb, ähnlich wie bei Nebelscheinwerfern – und zwar so, dass das Lampenkontrollgerät (LKG) im Autocheck weiter korrekt arbeitet.

Funktion des Lampenkontrollgeräts (LKG)

Das Lampenkontrollgerät für die Hauptscheinwerfer sitzt im Zusatzrelaisträger 1 in der zweiten Reihe von oben auf Steckplatz 5. Der Träger liegt hinter der Ablage am Fahrerplatz, oberhalb des Fußraum-Heizkanals.

Über eine Induktionsmessung überwacht das LKG die beiden Abblendlichter. Die Fernlichter werden vom LKG nicht überwacht. Fällt eine Abblendlicht-Lampe aus, wird dies im Kombiinstrument über das Autocheck gemeldet. Der gleichzeitige Ausfall beider Lampen lässt sich konstruktiv bedingt nicht erfassen – ist aber sehr unwahrscheinlich.

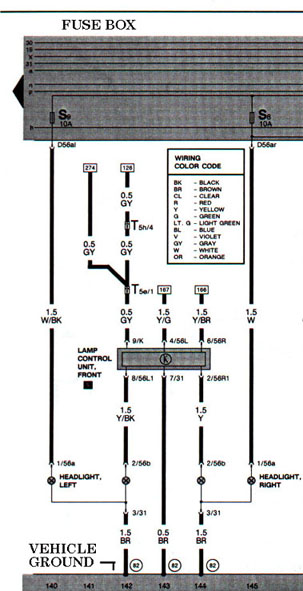

Verdrahtung des LKG im Serienzustand

Der Lenkstockschalter speist das Abblendlicht über die Sicherungen S10 und S11 in der Zentralelektrik. Von dort geht der Strom:

- über zwei Stromeingänge des LKG (ge/br und ge/gn),

- weiter zu den Scheinwerfern über die Ausgänge ge und ge/sw,

- plus eine Masseleitung und die grüne „K“-Leitung zum Autocheck im Kombiinstrument.

Für einen sauberen Relaisumbau mit funktionierender Lampenkontrolle müssen die Relais vor dem LKG eingebunden werden – nicht dahinter.

Umbaukonzept: Relaisbetrieb statt Volllast über den Schalter

Ziel des Umbaus ist:

- Der Arbeitsstrom der H4-Lampen fließt direkt von der Batterie über Relais und eigene Leitungen zu den Scheinwerfern.

- Der Lenkstockschalter schaltet nur noch den Steuerstrom der Relais (ca. 150 mA), anstatt 10 A Dauerstrom.

- Die Lampenkontrolle im Autocheck bleibt voll funktionsfähig.

Der Umbau dauert realistisch 5–6 Stunden und ist körperlich etwas anstrengend, weil ein Großteil der Arbeit liegend im Fahrerfußraum stattfindet. Sorgfältiges Arbeiten ist Pflicht – sonst riskierst du Kurzschlüsse und andere Spätschäden.

Materialbedarf

Aus dem Originalbeitrag (leicht modernisiert):

- 2× Standard Kfz-Relais (Wechsler oder Schließer, 30 A), z. B. aus dem Zubehörhandel

- ca. 5 m rotes Kfz-Kabel 2,5 mm²

- ca. 2× 20 cm braunes Kfz-Kabel 2,5 mm² (Masseleitungen)

- ca. 10× Flachsteckhülse 6,3 mm, vollisoliert (AMP FASTON, blau)

- 2× Ringkabelschuh M8 (gelb) für den Batterie-Plusabgriff

- 2× Flachsicherungshalter („fliegend“) mit je 10 A-Sicherung

- 1 Rolle Kabelschutzrohr oder passender Schrumpfschlauch

- einige Kabelbinder

- selbstklebendes Gewebe-Isolierband (10–15 mm breit)

Optional OEM-nahe Ausführung:

- 2× Relaishalter VAG ET-Nr. 443 937 527 bzw. 443 937 528

- 1 Beutel (5 Stück) Flachkontakte mit Einzelleitung 2,5 mm², VAG ET-Nr. 000 979 212

Hinweis: In den originalen VAG-Relaisträger passen keine Standard-Flachsteckhülsen – hier müssen die

VAG-Spezialkontakte (000 979 212 / 000 979 227 etc.) verwendet werden.

Bei Verwenden des Original Relaisträger 443 937 527/528 braucht man 2 verschiedene Leitungen (beide 2,5 mm2).

000979212 gelbe Leitung mit 2x Flachsteckhülse mit Nase

000979227 gelbe Leitung mit 2 x Stecker

insgesamt gibt es für den Relaisträger 3 verschieden große Stecker (abgesehen von den verschiedenen Größen der Stecker)

Anzahl Flachsteckhülsen

Relais Schaubild (KLein, Mittelgroß,GRoße Flachsteckhülse):

kl gr kl

m m m

kl gr kl

(oben angeführt eine Ansicht auf den Relaisträger, kl=kleiner Stecker, m=mittelgroßer Stecker, gr=große Flachsteckhülse mit Nase)

D.h.: Wenn man den Relaisträger verwenden will braucht man unbedingt beide Leitungen ...212 und ...227 sonst - keine Chance.

Benötigtes Werkzeug

- kleiner Uhrmacherschraubendreher (zum Auspinnen der Flachstecker am LKG-Relaisträger)

- kleine Ratsche mit Nuss SW 8 und SW 13 (Scheibenwischer, Ablage Fahrerplatz)

- Kreuzschraubendreher

- Schlitzschraubendreher

- Seitenschneider

- Kombizange bzw. Crimpzange für Quetschverbinder

- Teppichmesser oder Abisolierzange

Wichtig: Vor allen Arbeiten Batterie-Minuspol abklemmen.

Zusätzliche Stromversorgung von der Batterie

Für die Versorgung von Klemme 30 an den neuen Relais und zur speisenden Versorgung der Scheinwerfer werden zwei Einzelleitungen direkt von der Batterie in den Innenraum gelegt. Beide Stränge werden nahe der Batterie jeweils mit einer 10 A-Flachsicherung abgesichert.

Durchführung in den Innenraum

Als Durchgang in den Innenraum eignet sich die Gummitülle des Heizungskabelstrangs. Sie hat ausreichend Platz für zwei zusätzliche Leitungen und ist von innen noch brauchbar erreichbar.

Batterie-Abzweig anfertigen

- 2× ca. 20 cm rotes Kabel zuschneiden, abisolieren.

- Beide Leitungsenden gemeinsam in einen gelben Ringkabelschuh M8 crimpen, am Batterie-Pluspol befestigen.

- Am anderen Ende jeweils mit einem Flachsicherungshalter verbinden (Sicherungen erst zum Schluss einsetzen).

- 2× ca. 2 m rotes Kabel zuschneiden, abisolieren und durch die Heizungstülle in den Innenraum führen.

- Im Wasserkasten die Kabel parallel zum Heizungskabelstrang zum Sicherungshalter verlegen, mit Kabelschutzrohr/Schrumpfschlauch ummanteln und mit den Sicherungshaltern verbinden.

- Im Innenraum Leitungen in Richtung Zusatzrelaisträger ziehen, mit Flachsteckhülsen 6,3 mm versehen.

Die Leitungen im Innenraum sorgfältig verlegen – Freigängigkeit von Pedalen und Lenkung prüfen, bevor irgendetwas endgültig befestigt wird.

Anpassung am Lampenkontrollgerät und Relaisträger

Das Lampenkontrollgerät wird elektrisch „aufgeteilt“ – so bleibt die Überwachung erhalten.

Vorbereitung am LKG-Relaisträger

- Lampenkontrollgerät (Relais mit Aufdruck „281“) abziehen.

- Relaisfassung des LKG aus dem Zusatzrelaisträger ausklipsen.

- Die beiden Eingangsleitungen ge/gn und ge/br am Relaisträger auspinnen (Flachhülsen mit Uhrmacherschraubendreher entriegeln und herausdrücken).

- In die nun freien Steckplätze je eine neue Einzelleitung mit VAG-Flachsteckhülse (000 979 212) einsetzen.

Verdrahtung der Scheinwerfer-Relais

Jetzt werden die beiden neuen Relais im Zusatzrelaisträger verdrahtet:

- je ein Relais mit ge/br bzw. ge/gn vom LKG an Klemme 86 (Steuereingang),

- je eine Leitung vom LKG-Ausgang (ge mit VAG-Flachhülse 000 979 212) an Klemme 87,

- je eine rote Leitung von der Batterie (über die 10 A-Sicherungen) an Klemme 30,

- beide Klemmen 85 mit braunen Masseleitungen auf Karosseriemasse legen (z. B. Schraube am Zusatzrelaisträger).

Erst jetzt die beiden 10 A-Sicherungen in die Sicherungshalter nahe der Batterie einsetzen. Danach alle Verbindungen auf festen Sitz und korrekte Lage prüfen.

Funktionstest & Abschlussarbeiten

- Batterie wieder anklemmen.

- Motor starten, Abblendlicht einschalten – Spannung an den H4-Steckern messen (zwischen br & ge).

- Unter Last sollten jetzt mindestens ~13 V anliegen (Batteriespannung minus kleiner Leitungsverluste).

- Fernlicht prüfen, Autocheck-Funktion der Lampenkontrolle testen.

- Wenn alles passt: Ablage, Fußraum-Heizkanal und Wasserkastenabdeckung wieder montieren.

Jetzt ist eine Pause verdient, um die Gliedmaßen nach der Arbeit im Fußraum wieder einzurenken – und danach kannst du dich über spürbar besseres Licht freuen.

Hinweise zu Alternativen

Sucht man nicht nach "Lichtupdate" sondern nach "H4-Booster" findet man im Netz ganz viele sehr einfach einzubauende Universal Relais-Sätze für unter 20EUR. Dies könnte eine Alternative sein. Technisch werden diese Nachrüstlösungen direkt vorne an der H4 Lampe dazwischen gehängt.

FAQ zum Scheinwerfer-Relaisumbau (Typ 44)

Warum bringt der Relaisumbau beim Audi 100/200 Typ 44 so viel?

Weil der Lenkstockschalter im Serienzustand dauerhaft ca. 10 A schalten muss und dabei 1,5–2 V „verbrät“. Mit Relais liegen an den H4-Lampen wieder nahezu Batteriespannung an – die Lichtausbeute steigt deutlich, und der Schalter wird geschont.

Bleibt die Lampenkontrolle im Autocheck nach dem Umbau erhalten?

Ja, wenn die Relais vor dem Lampenkontrollgerät in den Stromlauf eingebunden werden und die Verdrahtung wie beschrieben erfolgt. Das LKG misst weiterhin den Strom der Abblendlichter und meldet Ausfälle wie gewohnt.

Kann ich nicht einfach stärkere H4-Lampen (100/80 W) einbauen?

Rein praktisch schon, aber das ist eine schlechte Idee: Die Betriebserlaubnis erlischt, die Reflektoren werden thermisch zerstört und der Lenkstockschalter wird noch stärker überlastet. Der Relaisumbau ist die technisch saubere Lösung.

Wie lange dauert der Umbau realistisch?

Wenn du weißt, was du tust und das Material komplett da ist, sind 5–6 Stunden realistisch. Ein Großteil der Zeit geht für Demontage/Montage im Fußraum und sauberes Verlegen der Leitungen drauf.

Ist der Umbau rückrüstbar?

Ja. Wenn du mit Relaisträgern und Steckkontakten arbeitest (statt alles fest zu verlöten), kann der Umbau prinzipiell wieder zurückgebaut werden, indem die Relais entfernt und die Serienverdrahtung am LKG wiederhergestellt wird.

Quelle/Autor (historisch): Oliver Wischerath.

Redaktionelle Aufbereitung: audi100-online.de (Reborn).

Der Umbau richtet sich an erfahrene Hobbyschrauber; Arbeiten an der Fahrzeugelektrik erfolgen auf eigene Gefahr.

Zurück zu Technik · Bereich Tipps & Tricks